詳しい講座内容

臨春閣をスケッチする際に気をつけたいのは、程よく近景と遠景を構図に入れないと、奥行き感が感じられず平板な絵になってしまうということです。

風景を「近景・中景・遠景」と分けて考えてみることは風景画の表現の言わば定石です。

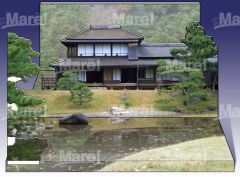

第三屋を正面から捉えたこの写真の場合、建物の前の池などが「近景」、建物が「中景」、建物奥の木立が「遠景」と捉えましょうとご説明しました。

「近景・遠景・中景」の考え方をわかりやすく示すために第三屋の写真をペーパークラフト風に構成してみた画像です。

考え方としては舞台の書き割りをイメージしてもらうと、よいかと思います。

江戸後期には浮世絵を切り抜いてジオラマ(立体模型)として楽しむ「立版古(たてはんこ)」というものが流行したことがありました。

「近景・中景・遠景」の配分のひとつの方法として、黄金比による構成をご説明した画像です。

黄金比とは最も均整がとれていて美しいと人間が感じるとされる比率で、絵画にもひんぱんに用いられてきました。

この写真の場合、近景の占める面積を1とすると、中景+遠景がその1.6倍の割合で配置するということになります。

構図の求め方のもうひとつの手法として、画面を縦横それぞれ三等分してみて考えてみるやり方をご紹介しました。

三分割してみると「近景・中景・遠景」がとてもシンプルに迷いなく配置できると思います。

また、第一屋から第三屋の建物の収めどころもマス目によって明らかになってきます。

皆さんの構図が決定し、スケッチを進めていく段階で一番形をとるのが難しいのが屋根の形状です。

写真資料によって上屋根と下屋根の材質の違いや、美観のために屋根の端を微妙に反り上げて造られていることなどをご説明しました。

第二屋の上屋根は2つが組み合わさって出来ています。

スケッチする場所からはその様子がわかり難いので、透視図法を使って図解しました。

このように隠れている箇所の形を推測する手がかりとしても透視図法は有効な手段です。